Новости библиотеки

Борис озвучил Афанасия

Борис Гребенщиков написал рождественскую песню на стихи Афанасия Фета...

Борис Гребенщиков написал рождественскую песню на стихи Афанасия Фета...Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков написал рождественскую песню на стихи Афанасия Фета, о чем со ссылкой на информацию, размещенную официальном сайте легендарного коллектива, сообщает новостная служба фонда «Русский мир».

«Много лет подряд за несколько недель до Рождества и Нового года я начинаю слушать самые разнообразные рождественские песни, — рассказал БГ. — Для меня они создают особую, волшебную атмосферу, приличествующую этому чудесному празднику обновления». По словам музыканта, «подобные песни должны быть и на русском языке». А поскольку как раз на русском таковые не попадались, пришлось засучив рукава погрузиться в классику и написать песню самостоятельно.

http://www.reshetoria.ru/literaturnye_hroniki/meynstrim/news2357.php

Одна из улиц Хабаровска, возможно, будет носить имя Осипа Мандельштама

Российские поэты, писатели, правозащитники и ученые обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпроту с просьбой назвать одну из улиц Хабаровска именем Осипа Мандельштама.

Российские поэты, писатели, правозащитники и ученые обратились к губернатору Хабаровского края Вячеславу Шпроту с просьбой назвать одну из улиц Хабаровска именем Осипа Мандельштама. Открытое письмо опубликовано в сегодняшней «Новой газете». Авторы документа предлагают также проводить в краевой столице вечера и фестивали поэзии. Напомним, что на Дальнем Востоке прошли последние месяцы жизни Осипа Мандельштама. В январе следующего года исполняется 120 лет со дня рождения поэта.

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=325918&cid=44

Писателя уличили в шпионаже за нобелевским лауреатом

Румынские спецслужбы начали следить за писательницей Гертой Мюллер, лауреатом Нобелевской премии по литературе 2009 года, после доноса ее коллеги, поэта и журналиста Франца Томаса Шляйха (Franz Thomas Schleich). Об этом говорится в выпуске передачи Report Mainz, немецкого политического тележурнала компании ARD, от 11 января. Журналистское расследование подтверждено документами и свидетельскими показаниями.

Румынские спецслужбы начали следить за писательницей Гертой Мюллер, лауреатом Нобелевской премии по литературе 2009 года, после доноса ее коллеги, поэта и журналиста Франца Томаса Шляйха (Franz Thomas Schleich). Об этом говорится в выпуске передачи Report Mainz, немецкого политического тележурнала компании ARD, от 11 января. Журналистское расследование подтверждено документами и свидетельскими показаниями.

По данным журналистов, Шляйх сообщил румынской политической полиции Секуритате, что в первой книге Мюллер Niederungen («Низины», первое цензурированное издание — 1982) проявились «антигосударственные настроения» автора. Затем в 1980-х Шляйх шпионил за Мюллер для Секуритате, пользуясь при этом тайным именем Войку (Voicu). Сама Мюллер подтвердила, что Войку и Шляйх — одно лицо.

Журналистам стало известно, что, даже после того как Шляйх эмигрировал в Западную Германию, он продолжал сотрудничать с Секуритате и даже возвращался на некоторое время в Румынию, где вновь доносил спецслужбам. При этом сам бывший сексот заявил Report Mainz, что был жертвой режима Чаушеску, и отказался отвечать на обвинения.

Мюллер пишет на немецком языке; в 1987 году она перебралась из Румынии в ФРГ, сейчас живет в Берлине. Многие ее книги посвящены темам жизни в условиях диктатуры.

Филология на уровне высшей математики

115 лет исполняется 12 января со дня рождения выдающегося русского лингвиста и литературоведа Виктора Виноградова. В течение 20 лет он фактически возглавлял советское языкознание.

115 лет исполняется 12 января со дня рождения выдающегося русского лингвиста и литературоведа Виктора Виноградова. В течение 20 лет он фактически возглавлял советское языкознание. Главой советского языкознания Виноградов стал в 50-м году по личному указанию Сталина, когда возглавил Институт языкознания академии наук и стал главным редактором журнала «Вопросы языкознания», сохраняя пост завкафедрой русского языка филологического факультета МГУ. Но до этого, в 30-е и 40-е Виноградова несколько раз отправляли в ссылку, запрещали жить и преподавать в Москве. Его как ненадежного высылали из Москвы во время войны, снимали с поста декана филфака в конце 40-х годов. Конечно, полностью благонадежным сын священника из Зарайска считаться в советское время просто не мог. Кстати, отец и мать будущего академика тоже были репрессированы и погибли в ссылке в Казахстане в начале 30-х. Первой сферой научных интересов молодого ученого была история церковного раскола. После революции он получил первую известность благодаря своим литературоведческим статьям – о стиле Пушкина, Гоголя, Достоевского, Ахматовой. Но достаточно скоро Виноградов начинает работать и как лингвист, пишет статьи по истории русского языка, грамматике и стилистике. В начале 50-х Виноградов создает первую советскую академическую грамматику русского языка, за другую книгу о русской грамматике он получил Сталинскую премию. Вообще репутация Виноградова в последние два благополучные десятилетия его жизни была противоречивой – многие считали его советским начальником, не дающим науке свободно развиваться. Он участвовал на стороне обвинения в процессе над Синявским и Даниэлем, но в то же время защищал Бахтина и дружил с Ахматовой. Тем не менее, его научные взгляды разделяют многие ученые уже в новое время, его традиции продолжает и основанный им Институт русского языка, который теперь носит его имя.

Ольга Дубицкая

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=326236&cid=44

Ассев или Гончаров?

Жители Владивостока выбирают, памятник какому из известных русских писателей появится в городе.

Жители Владивостока выбирают, памятник какому из известных русских писателей появится в городе.Среди предложенных кандидатур – Владимир Арсеньев; поэт Николай Ассев, Иван Гончаров; Михаил Пришвин, Александр Фадеев и Антон Чехов. Голосование проходит в интернете и продлится до 12 февраля. Сейчас во Владивостоке установлены только два памятника русским поэтам — Александру Пушкину и Осипу Мандельштаму.

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=326242&cid=44

«Театральный писатель»

12 января исполнилось бы 80 лет Наталье Крымовой – одному из ведущих театральных критиков 20ого века.

12 января исполнилось бы 80 лет Наталье Крымовой – одному из ведущих театральных критиков 20ого века. Правда, сама Крымова называла себя «театральным писателем». И, помимо дара исследователя и критика, обладала редкой способностью – любить театр. Первым читателем её статей был муж – режиссёр Анатолий Эфрос. А сын Натальи Крымовой – Дмитрий Крымов – один из ведущих современных режиссёров.

Собранные вместе, статьи Крымовой превращаются в энциклопедию театра второй половины 20ого века. Она писала о Современнике, Таганке и БДТ; создавала «портреты» актёров: Яхонтов, Любимов, Высоцкий, Юрский.

Крымова заслужила право считаться «первым критиком советской эпохи» — отметил в интервью нашей радиостанции один из её учеников, театральный критик, арт-директор Центра Мейерхольда Павел Руднев:

«Одно из свойств её критического таланта – это быть рядом с художником, не быть таким критиком, который приходит в театр, садится в крело, анализирует искусство вдалеке от художника, пишет статью, не соприкасаясь с ним. У неё было ощущение, что критик – это профессия рядом с художником, критик прежде всего помогает театру, критик – тот, кому даровано право и миссия сказать правду, какой бы нелицеприятной она ни была. В облике критика, который был в Крымовой, было очень мало благодушия. Наталья Крымова по своей природе, как театральный критик, была, конечно, критиком-борцом. Человек от искусства, который изнутри анализирует процессы».

Наталья Крымова многие годы работала в журнале «Театр», была автором телевизионных передач о театре.

Материал Анны Нечаевой

http://www.cultradio.ru/doc.html?id=326272&cid=44

Сохранившая эпоху

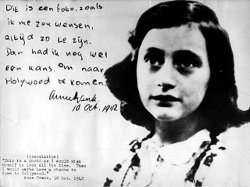

Ушла из жизни хранительница знаменитого дневника Анны Франк...

Ушла из жизни хранительница знаменитого дневника Анны Франк...Во вторник 12 января в возрасте ста лет ушла из жизни Мип Гис, известная как хранительница знаменитого дневника Анны Франк, сообщает ИА «Regions».

В свое время эта женщина помогла семье Франк укрываться от нацистов, а когда полиция обнаружила убежище Франков в здании торговой компании «Opekta», именно она сберегла для потомков один из важнейших документов Второй Мировой войны. Когда наступил мир Мип Гис передала записи Анны Франк ее отцу Отто.

Свой дневник Анна вела в форме писем вымышленной подруге Китти, когда скрывалась в убежище вместе с другими евреями. Она рассказывала всё, что происходило с ней и другими обитателями убежища каждый день, а свой дневник назвала «Het Achterhuis» («В заднем доме»), в русской версии — «Убежище». Первую запись в дневнике Анна сделала 12 июня 1942 года — в день своего 13-летия, а последнюю — 1 августа 1944-го. В том же году Франки были арестованы по анонимному телефонному доносу, а в 1945-м девочка умерла в лагере от тифа. Дневник был издан в 1947 году, стал одним из самых известных свидетельств преследований евреев нацистами и был переведен на 70 языков.

http://www.reshetoria.ru/literaturnye_hroniki/meynstrim/news2361.php

Умер создатель «Ежика в тумане»

В Москве на 71-м году жизни скончался писатель-сказочник и поэт Сергей Козлов, автор книги и сценария к известному мультфильму «Ежик в тумане» и других сказок, ставших сюжетами для мультфильмов. Об этом 9 января в эфире «Эха Москвы» сообщил детский писатель Юрий Кушак.

В Москве на 71-м году жизни скончался писатель-сказочник и поэт Сергей Козлов, автор книги и сценария к известному мультфильму «Ежик в тумане» и других сказок, ставших сюжетами для мультфильмов. Об этом 9 января в эфире «Эха Москвы» сообщил детский писатель Юрий Кушак. Помимо историй о Ежике и его друзьях, Сергей Козлов написал большое количество других широко известных сказок. В частности, он является автором истории про Львенка и Черепаху («Как Львенок и Черепаха пели песню»), а также произведений «Правда, мы будем всегда?» (1997), «Облака» (2000), «Цыпленок вечером».

В качестве автора сценария он также принял участие в создании таких мультфильмов для детей, как «Осенняя рыбалка» (1968), «Страшный, серый, лохматый» (1971), «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974), «В порту» (1975), «Ежик в тумане» (1975), «Как Ежик и Медвежонок встречали Новый год» (1975), «Трям! Здравствуй!» (1980), «Поросенок в колючей шубке» (1981), «Зимняя сказка» (1981) и многих других.

Сергей Козлов родился 22 августа 1939 года в Москве. Свои первые стихи он написал, когда учился в восьмом классе. По окончании Литературного института им.Горького, в качестве дипломной работы он представил рукопись своих стихов.

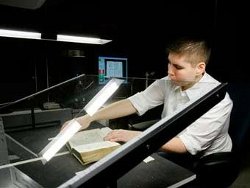

Google извинилась перед китайскими писателями

Руководитель азиатского подразделения проекта Google Books Эрик Хартманн (Erik Hartmann) принес извинения Ассоциации писателей Китая за оцифровку книг китайских авторов без их ведома, сообщает «Синьхуа». В Google признали, что недостаточно хорошо общались с китайским писательским сообществом и нарушили права авторов, выложив их произведения в открытый доступ.

Руководитель азиатского подразделения проекта Google Books Эрик Хартманн (Erik Hartmann) принес извинения Ассоциации писателей Китая за оцифровку книг китайских авторов без их ведома, сообщает «Синьхуа». В Google признали, что недостаточно хорошо общались с китайским писательским сообществом и нарушили права авторов, выложив их произведения в открытый доступ. Компания пообещала прекратить сканировать книги китайских авторов до тех пор, пока с ними не будет достигнуто соглашение, условия которого руководство Google Books обсуждается с Ассоциацией писателей Китая и китайским обществом по защите авторских прав письменных произведений. Ожидается, что стороны придут к договоренности к июню 2010 года.

Проблемы с китайскими книгами у Google Books начались в 2008 году, когда защитники авторских прав из Китая обнаружили, что компания отсканировала около 18 тысяч книг, не уведомив и не заплатив их авторам. В конце декабря одна из пострадавших от действий Google писательниц — Миан-Миан — заявила о намерении подать в суд на компанию и потребовать 8900 долларов за размещение своего рассказа в Google Books.

Проект Google Books критикуется авторами и правообладателями не только в Китае. Так, в суд на Google подавали французские книгоиздатели, а известная писательница Урсула Ле Гуин даже сравнила компанию с дьяволом.

http://lenta.ru/news/2010/01/10/google/

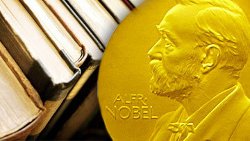

Книжная серия «Нобелевские номинанты в области русской литературы»

Скоро на прилавках появится книжная серия «Нобелевские номинанты в области русской литературы». Она посвящена отечественным литераторам, которые были в одном шаге от высокой награды, но все же уступили другим претендентам. Список выглядит довольно внушительно: Мережковский, Набоков, Паустовский, Ахматова. С 2003-го года в нем значится и поэт Константин Кедров. Его двухтомник откроет новую серию. С автором встретились «Новости культуры».

Скоро на прилавках появится книжная серия «Нобелевские номинанты в области русской литературы». Она посвящена отечественным литераторам, которые были в одном шаге от высокой награды, но все же уступили другим претендентам. Список выглядит довольно внушительно: Мережковский, Набоков, Паустовский, Ахматова. С 2003-го года в нем значится и поэт Константин Кедров. Его двухтомник откроет новую серию. С автором встретились «Новости культуры». О своем членстве в списке на Нобеля Константин Александрович узнал случайно. Произошла утечка закрытой Нобелевской информации в прессу.

Константин Кедров, поэт: «Оказывается, Паустовский, Ахматова были там. Хорошая компания. Я вот сам – на 7-м небе, что в таком кругу».

Двухтомник представляет Кедрова-эссеиста и Кедрова-поэта. Это — ретроспектива. Сам Константин Александрович констатирует: с 57-го года — каким он был, таким он и остался.

Том эссеистики открывает «Звездная книга». В этой статье Кедров впервые вводит понятие метакода – системы символов, пронизывающих весь мир – и духовный, и материальный.

Константин Кедров, поэт: «Я рассматриваю звездный код – и в фольклоре, и в теории относительности. Все едино. К этому пришли Хлебников и Есенин».