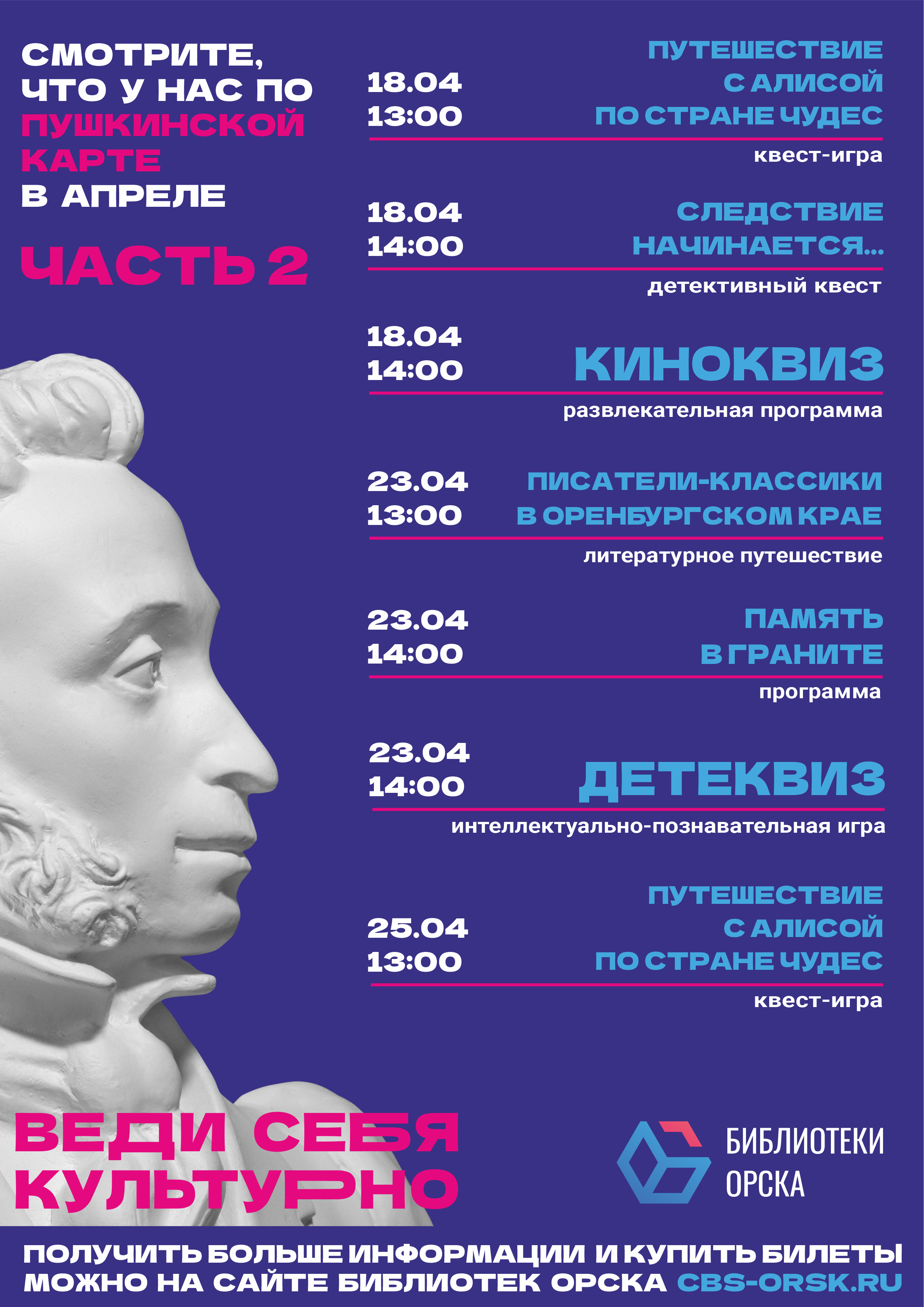

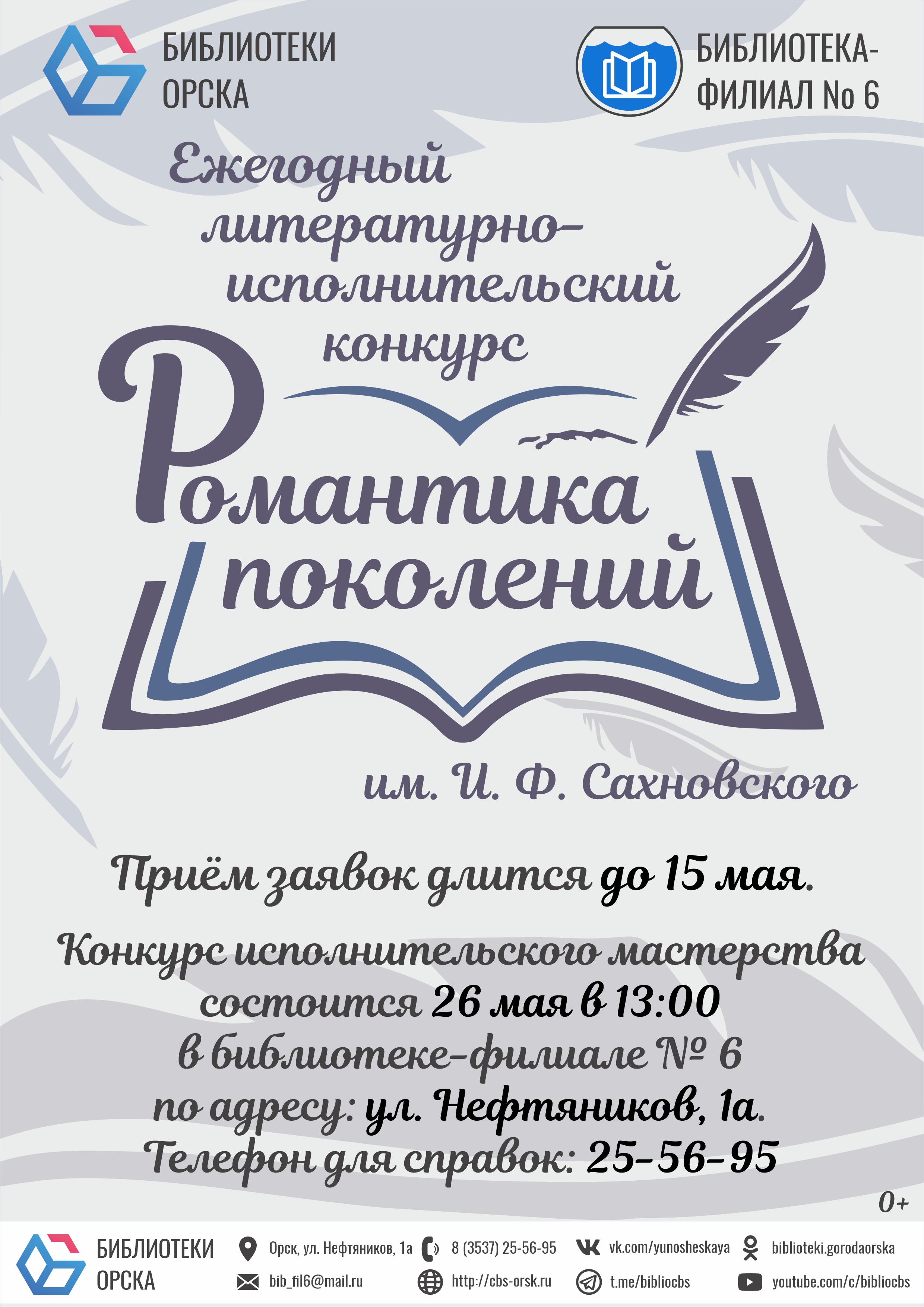

Новости библиотеки

Советуем почитать

Советуем почитать

Семья подделок в поисках оригинала

Семья подделок в поисках оригиналаШведский роман Карла-Йогана Вальгрена «Кунцельманн & Кунцельманн» – попытка преодолеть кризис методов и смыслов стрельбой по битым постмодернистским тарелочкам и все искупающим бегом героев от разоблачения под допингом бодрящей авантюрности.

Все двоится в романе Вальгрена. Двойники Кунцельманны, отец и сын. Старший, обладатель собрания подделок полотен великих мастеров собственного изготовления, умирает в благополучной Швеции наших дней, чтобы оживить в свидетельствах немногих очевидцев свою двойную жизнь, начатую в фашистской Германии. Младший неумело пытается отзеркалить мошенничество отца, сочиняя для криминальных клиентов-покупателей легенды подлинности отцовских фальшивок.

Автор дублирует своих героев в искусстве создания двойников сюжетов известных романов и фильмов, даже не пытаясь выдать их за свои.

Вся конструкция висит на двух гвоздях – постмодернистских рассуждениях о том, что есть копия и оригинал, творчество и мошенничество, и чего еще можно стыдиться в мире всеобщего надувательства. И крепком и надежном гвозде авантюрного романа – интересе читателя и его беспокойстве о судьбе героев, которых, очень хочется, чтобы не разоблачили. Авантюрные гвозди Вальгрен делать умеет, что доказал своим романом «Ясновидец».

Отец и сын различны в размахе и широте мошенничества. Старший Кунцельманн – гениальный копиист и имитатор, использовавший свой талант сначала во спасение от озверелой в стремлении к величию толпы, затем как наказание ничтожным сильным мира за суетность, высокомерие и невежество. Младший – интеллектуал, сибарит, безответственный тип и заеденный самоанализом невротик – в попытках выдать подделку за оригинал мелок и бездарен. И в том, что их объединяет, в отчаянном стремлении к подлинности, они различны.

По Вальгрену, для обмана совершенно не важно, чем больно общество – тиранией или свободой. Подлинное недоступно большинству. Ему близка безвариантность в реализации простых чувств в свободном обществе и при фашистской диктатуре в Германии из юности старшего Кунцельманна. Со все той же тиранией масс, одуревших от пафоса фильмов Рифеншталь, погромов клубов гомосексуалистов, избиения евреев и истребления недоступного им «дегенеративного искусства», образчики которого, под шумок арийской пропаганды, тайно собирают высшие партийные чиновники.

Надувающих нацию эстетов, одной рукой отправляющих в газовую камеру коллекционеров вредной ориентации, а другой подгребающих их полотна, Виктор Кунцельманн со своим подельником Георгом снабжают подделками запрещенных художников, вполне цинично зарабатывая на легковерии всесильных простаков приличные деньги. Их коммерция основана на обмане. Но она не прикрывается борьбой за справедливость. Она подлинна, но в этой подлинности не может быть удовлетворения.

Кунцельманн-младший, до того как занялся сбытом подделок внезапно скончавшегося отца, имел свои заморочки с подлинным и мнимым в наисвободнейшей современной Швеции, где родился в браке рано умершей матери и отца, перебравшегося из Германии.

Может показаться, что как раз младший из Кунцельманнов хоть какое-то время пытался заниматься истинным, не изменяя туманной и не имеющей платежеспособного спроса эссеистике ради денежной работы креативщика скандальных реалити-шоу. Но вплетенное в его последнее эссе о связи антиутопии Хантингтона с «трансгрессированными лабиринтами в сознании самоубийц 11 сентября» несуществующее слово «гиполаз» прозрачно намекает, что и эстетствующий Иоаким Кунцельманн такой же беззастенчивый имитатор, как масскультовый Кунцельманн, представляющий свое лицо для оживления унылых порнофильмов, снимаемых в собственном его погрязшем в долгах доме.

Роман беден подлинниками и густо населен подделками.

Поднадоевшее публике бесконечное реалити-шоу выдыхается в ежевечернем копировании жизни и дурной драматургии. Однополой любви Кунцельманна-отца не хватает смелости. Сын мечется между невротической зависимостью от бросившей его любовницы и суррогатами порносайтов. Брак гомосексуального Кунцельманна-старшего – муляж. Его любовь к детям объявляется истинной, но ни одного свидетельства этого чувства не сохранилось в памяти ни сына Иоакима, ни его сестры Жаннет. Герои и автор уверяют нас, что нашли в конце концов правду в искусстве и любви. Но, в отсутствие подлинников того и другого, веришь им с трудом.

Роман Вальгрена еще одна чехарда настоящего и мнимого – и постоянно выдает одно за другое. Претендует на интеллектуализм, а держится на авантюре. Снабжен на обложке рекомендацией «Книга не для метро», но эта сложность так глубоко запрятана в легком чтении, что отыскивать ее – себе дороже. К тому же всякий перевод – по определению копия, освобожденная от ответственности и авторства. Как, в самом деле, определить: этим вот старомодным ритмом и сухим худосочным словом мы обязаны оригиналу или вольному переложению на русский, в духе классических переводов романов Фейхтвангера и Сименона?

В одном, впрочем, читатель в России может быть вполне уверен. В отличие от современной отечественной прозы, Карл-Йоганн Вальгрен ни разу не похож ни на Хармса, ни на Довлатова, ни даже на Веничку Ерофеева.

Владимир Цыбульский

http://gazeta.ru/culture/2010/03/10/a_3336093.shtml

Анита Амирезвани. Кровь цветов /Перевод с англ. Алана и Александры Кубатиевых. — СПб.: Азбука, 2010.

Первое правило ковродела

Первое правило ковроделаРоман иранки Аниты Амирезвани «Кровь цветов» был переведен на 26 языков и выдвинут на соискание престижной британской литературной премии Orange Prize. Уроженка Тегерана, переехавшая в Сан Франциско в возрасте 16 лет, Амирезвани работала над своим дебютным романом девять лет. За это время она совершила несколько поездок на родину, проштудировала не один исторический фолиант, досконально изучила искусство ковроткачества и увлеклась сюжетами древней персидской поэзии. Результатом этих исследований стал экзотический роман-сказка, действие которого разворачивается в средневековом Иране и Азербайджане, а сюжет сплетается столь же причудливо, как нити в узоре персидского ковра. Структурно этот роман напоминает фильм знаменитого иранского режиссера Мохсена Махмальбафа «Габбех», где вытканный ковровый узор определяет линию сюжета.

Основные события этой истории разворачиваются в древнем городе Исфахане, где взлетают к небу бирюзовые купола мечетей, на площади Лик мира играют в конное поло -- чангобози, а дважды в год Большой базар закрывается для мужчин, и за покупками в полном составе выходит весь шахский гарем. В этот город, именуемый «половиной мира», после смерти отца переезжает из деревни 14-летняя героиня с матерью, рассчитывая на содержание дядюшки-ковродела. В Исхафане юную барышню заставляют сперва прислуживать на кухне, а потом и вовсе продают во временный брак (сигэ) богатому коннозаводчику. Заботы героини делятся между спальней мужа и ковроткаческой мастерской опекуна, где она учится ткать ковры. В итоге, отказавшись от продления выгодного брачного контракта, она обзаводится собственным делом и спустя несколько лет становится знаменитым на весь Исфахан мастером ковровых дел, принимающим заказы у самого шаха.

История Аниты Амирезвани выглядела бы надушенной благовониями безделкой -- из разряда тех, на которые вот уже два века подряд клюют европейские любители восточной экзотики, кабы не подробное изучение автором исторического материала и литературных первоисточников. Но сюжет «Крови цветов» уходит корнями в XVII век -- в эпоху шаха Аббаса, покровителя искусств и ковроткачества. Усердная Амирезвани тщательно проверила все детали своего романа -- на предмет исторического соответствия и аутентичности. Кроме того, нелинейное течение сюжета, повторяющего изгибы причудливого коврового узора, позволило автору вставить в свой роман семь новелл, составляющих едва ли не треть истории. «Хотя мой узор был основан на листьях, длинные заостренные очертания, пересекавшие ковер, напоминали также перья. Они навели меня на мысли о невесомости птиц и о странствиях ветров».

Подвижные воздушные массы периодически переносят действие из сказочного Исфахана -- то на территорию средневекового Апшерона, то на багдадский базар, чтобы, совершив очередной круг над поверхностью земли, вернуться на площадь Лик мира. Семь сказок вклиниваются в основной сюжет, чередуясь с главами романа: пять из них -- вольный пересказ традиционных иранских и персидских сказаний, две позаимствованы у Низами, а еще одна -- авторское переложение истории Лейлы и Меджнуна. Каждая вставная новелла начинается с древней сказочной формулы-заклинания «Сначала не было, а потом стало...» И именно благодаря этим терпким древним сюжетам узор романа оживает -- становится подвижным и невесомым. Ибо первое правило ковродела гласит: «Услаждай глаз узорами, но и освежай его; удивляй глаз, но никогда не переполняй его».

Наталия БАБИНЦЕВА

http://www.vremya.ru/2010/36/10/248883.html

Посыпал нас пеплом

Посыпал нас пеплом«Дорога» Кормака Маккарти — реконструкция апокалиптического будущего человечества, блистательная, но поверхностная.

Ощущение вторичности, если только не третичности картин, которыми потчует читателя знаменитый автор «Старикам тут не место», настигает с первой же страницы. На этой самой странице главному герою, отцу, снится сон: они идут с сыном по подземной пещере, «как пилигримы из сказки, проглоченные гранитным чудовищем и затерявшиеся в его чреве». Набредают на озеро, из которого выглядывает «бледное, голое, полупрозрачное» существо, посмотрев на путников белесыми глазами, оно прячется в воду. Что это как не перифраз встречи Хоббита с обитателем подземного озера Горлумом?

Итак, две крошечные фигурки — мужчина и мальчик, отец и сын пробираются сквозь Мордор, каждым своим шагом вызывая сотни литературных и киношных призраков.

Они шагают после неназванной катастрофы по выжженной американской земле сквозь тучи пепла, частокол обожженных деревьев, мимо разграбленных домов, обугленных трупов, разрушенных супермаркетов. Скрываются от банд каннибалов, разжигают костер, едят скудную, обнаруженную на очередном пепелище пищу, консервы, каменный хлеб, спят, а наутро снова толкают свою тележку по дороге, вперед и вперед, на юг. Там, у океана, верит отец, их ждет спасение — тепло и еда.

Маккарти прописывает весь этот погибший мир с тщательностью и фантазией, которыми можно было бы восхититься, не будь у него за спиной внушительной толпы тех, кто уже писал книги и делал фильмы примерно про то же — то, что случилось на следующий день. Библейские пророчества и фантазии Данте, «Алая чума» Джека Лондона, «Хоббит» и «Властелин колец» Толкиена и десятки картин — от «Знамения» Алекса Пройаса до «Почтальона» Кевина Костнера с ним же в главной роли, от «На следующий день» до «Нитей» — впрочем, пусть лучшие, чем я, знатоки кино продолжат этот список.

Маккарти, похоже, тоже писал свою книгу под будущий фильм (который уже и сделан, см. врез): диалогов и описаний здесь избыток, мыслей и ощущений отца — горсть. Кульминация путешествия наступает в финале. И он вполне сказочный: человечество, представленное не только каннибалами, но и отцом, который не жалеет никого, кроме сына, и легко обрекает на смерть вора, укравшего у них еду, — человечество, погрязшее в эгоизме, проигрывает и погибает. Мальчик, который стремился помочь всем доходягам, что встречались им в пути, побеждает. И мир рождается заново.

Эту книгу, написанную большим мастером и все же изумительно поверхностную, напрочь лишенную смысловой сложности и глубины, в Америке наградили Пулитцеровской премией, очевидно перепутав незатейливость с прозрачностью и ясностью. Но может быть, жюри просто порадовалось умению Маккарти растянуть содержание рассказа на целый роман и при этом держать внимание читателя до последней точки.

Майя Кучерская

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/24/226404

Трудодни и трудогоды

Трудодни и трудогодыВладимир Войнович написал «Автопортрет» живо и страстно в интерьере нескольких эпох

Том в 875 страниц, летопись жизни, 76 лет назад начавшейся в Сталинабаде (будущем Душанбе) в семье учительницы математики и не верившего в построение «полного коммунизма» журналиста, вскоре арестованного. Жизни, которая протянулась сквозь войну, эвакуацию, армейскую службу, всесоюзную славу, диссидентство, отъезд. Из Сталинабада в Запорожье, через ставропольский хутор Северо-Восточный, вологодский совхоз Ермаково, польский городок Хойна и дальше, дальше, в Москву, в Мюнхен, снова в Москву.

Зачем все это читать? Очень просто: это очень интересно. И не как рассказ о пути живого классика, сочинителя «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина», над которыми по-прежнему хохочут читатели, нет, то, о чем пишет Войнович, интересно само по себе, автономно от его литературных заслуг.

В книге есть эпизод, в котором Войнович объясняет другому писателю — Феликсу Светову, решившемуся взяться за мемуары, что никакая «жизнь в специальном оправдании не нуждается»: «Она сама себе оправдание и достаточный повод для мемуаров». Эта уверенность сквозит и в «Автопортрете». И самые увлекательные страницы этой книги как раз долитературные, рассказывающие о жизни как таковой, о том перегное и опыте, из которых позднее и вырос известный писатель.

Войнович помнит мелочи, которые многие сочли бы неважными. Его память не просто исключительная — она любопытствующая и необычайно зоркая. Он вспоминает ребристые доски, на которых стирали белье, чугунные утюги с зубастыми крышками, синюю суконную шинель, которую выдали в реальном училище, а еще то, что простуженное горло полоскали керосином, а зубы драили так, что слышно было в соседнем квартале. Блокноты, сшитые из этикеток для сгущенного молока, заменявшие школьникам тетради, капуста, выданная за трудодни, чудесные сапоги-бурки с кожаным низом, сшитые, однако, гнилыми нитками и потому быстро развалившиеся, — внимательно и тщательно описанная культура повседневности — вот главная ценность этой книги.

Сконструировать эпоху из истории идей невозможно, из описаний вещей и житейских эпизодов — вполне. Из замеченных Войновичем мелочей вырастает большая картина жизни довоенной, военной, послевоенной России, жизни иногда веселой, но чаще тяжкой и очень бедной. Мать Войновича, например, вела уроки в пальто — просто потому, что платья у нее не было.

В рассказах о московской поре уже не частного человека, но успешного писателя становится заметно душней. Вторая половина книги, посвященная воспоминаниям о литературных успехах, новомирских публикациях, в итоге обернувшихся изгнанием из Союза писателей и отъездом, неизбежно оказалась пропитана обидой и отвращением отнюдь не только к советской власти.

Войновичу, впрочем, вполне хватает широты для того, чтобы заметить не одну чужую подлость, но и благородство. Здесь мелькают не только фигуры кагэбэшников от литературы, но и мерзнущая, засыпанная снегом Белла Ахмадулина, поджидавшая Войновича во дворе с письмом в защиту Андрея Сахарова, плотный бритый человек с суковатой палкой — генерал Григоренко…

В общем, рассказывал Владимир Войнович о себе, но получилось, как всегда, — о времени. Временах. О которых, как ни удивительно, мы по-прежнему страшно мало знаем. Теперь, впрочем, на 875 страниц больше.

Майя Кучерская

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/02/11/225255

Наш дом – «раён»

Наш дом – «раён»В новом романе Владимира Козлова «Домой» все та же жесть: все пьют пиво, младенцы матерятся, подростки бьют в лицо и по яйцам, девицы мочатся на избитых, герой падает камнем в болото, кругом трясина, гниль, кровь и плесень – и возразить, собственно, нечего.

Дебютными «Гопниками» Владимир Козлов приговорил сам себя. К этой теме. Персонажам. Интонации, лексике. Теперь, что бы ни писал, его пэтэушники – совковая урла, сосущая пиво, обрабатывающая ногами каждого, кто «не из нашего раёна», и говорящая только «е…» да «ё…», – не отпустят его от себя. Как заметят, что сел снова за компьютер писать, – сплюнут, матюгнутся и влезут в текст. Нажрутся, отымеют, отметелят, наблюют.

Пусть и не в главных героях.

Пусть в проходных и уличных сценах, зафиксированных боковым зрением действующих лиц. Они не фон и не театральный задник в новой пьесе. В Москве, Праге, провинциальном городке нового романа «Домой» отморозок мэр Пинский, рекламщик Серега, бандит Захар, журналистка Аня и единственный сопротивляющийся и главный герой Алексей Сухарев – все вышли из «Гопников» и сотворены из того же праха. Автор, впрочем, ничего против не имеет. Он верен себе. Своему взгляду. Видит он так.

Знающим толк в Буковски этот крэг – сомнительной силы.

Но вполне вставляет. Кайф – специфический. Игра в слоников в ментовской. Противогаз на голове читателя, шланг пережали. Воздуха нет. Мир без альтернативы. Цвета, мысли, чувства. Четвертую бутылку допили, отымели девственницу. Ногой в пах, проснулись с бодуна. Живем дальше. Чувство протеста задыхается вместе с читающим. Воздуха нет. Все правильно, все так и есть. Сам открываешь параллели обычной жизни с козловской. Перед тем как отключится сознание от недостатка кислорода.

О том, что никакого мира нет за исписанными стенами школьной уборной, – новый роман Владимира Козлова «Домой».

В нем девяностые и двухтысячные идут навстречу друг другу. Встречаются посередине неизменной и единой своей природы. Заброшенный героем институт. Непонимающая мама. Торговля жвачкой и паленой водкой. Рэкет в Польше. Все гибнут – Алексей Сухарев выживает. Работа на подонка, захватившего комбинат и город. Попытка разоблачения негодяя – и бегство в Прагу, где в начале романа Владимир Козлов находит своего героя и отправляет домой, за дивидендами и справедливостью.

Когда все вокруг живут, как жить нельзя, – сопротивление бессмысленно.

Герой романа «Домой» это понимает. Но сопротивляется. Границы дозволенного размыты. Но они у Сухарева есть. Вымогать деньги у своих соотечественников-челноков, мотающихся за товаром в Польшу, – можно. А вот стрелять в живот несогласному с грабежом – это перебор. О чем Сухарев и кричит своему подельнику рэкетиру. Но бригадир челночников, получив пулю в живот, умирает.

Из трех вариантов сопротивления окружающему гопничеству в романе представлены два.

Эскапизмом пренебрегая, выбирают между быть самому себе художником, ваять и петь тексты, как рокер Женька. Или сотрудничать с гопниками при власти и тихо подрывать их изнутри, как пытается делать Сухарев. Что следует скорее из действий, чем из слов.

Рейдер Пинский приходит в пиар-агентство, где работает Алексей Сухарев. Предлагает провести свою кампанию по выборам в мэрию. Сухарев возмущается. Отказывается участвовать. Потом участвует. Получает должность в мэрии. Пытается вместе с местными рокерами и экологами тайно бороться с тем же Пинским. Кажется, из-за этого в конце концов и гибнет.

Точнее вам никто не скажет.

Кто там с кем борется и почему убивают людей, не объясняется. Суть событий не важна. Человек сопротивляется – этого достаточно, чтобы он исчез. «Он совершил ошибку», – говорит некто Феликс с холодными глазами подружке Сухарева Анне и предлагает ей ошибки не делать: забыть, не задавать вопросов – и все будет хорошо.

Герои романа любят рассуждать. Задавать друг другу вопросы. Отвечает на них вполне резонерски сам Сухарев. Он тут главный по ответам. Впрочем решить, что «Домой» – роман идей, можно только с очень большого перепугу. Коллективное гопническое подсознательное лишает людей способности к собственному суждению.

Изъясняются они, когда не матерятся, языком интернет-штампов и инструкций по пользованию бытовой техникой.

«В бардовской песне присутствует и поэзия, и высокая духовность» или «что может спасти Россию от падения в пропасть бездуховности? На православие вся наша надежда…».

«Домой» Козлова, как и прочие его вещи после дебюта, о том, каковы эти гопники со временем и возрастом. Наглядно показывается наив доктора Борменталя: Шариков ни в каком времени не разовьется в сознательную личность. Мысль о всеобщем гопничестве, рожденная протестом против жести первого романа Козлова, преподносится в следующих книжках самим же автором.

Не лишено, конечно, интереса и правоты. Но потрясения не вызывает.

Все та же игра в «слоника». Противогаз на голову читателю. Шланг пережали. Но щелочку все же оставили. И через нее к задыхающемуся от прочитанного идет струйка гнилого и затхлого, но все же воздуха.

И кто сказал, что так жить нельзя?

Владимир Цыбульский

http://gazeta.ru/culture/2010/02/03/a_3319415.shtml